インプラントは天然歯と見分けがつかないほど、機能的にも審美的にも高く評価される治療です。

しかし、インプラントが虫歯になることはありませんが、メンテナンスを怠ると「インプラント周囲炎」という介な病気を発症するリスクがあります。

インプラント周囲炎は治療が難しく、最悪のケースではインプラントがダメになる恐れも…。

そこで本記事では、インプラント周囲炎についてご紹介します。

インプラント周囲炎は、ならないことが何より大切です!

初期段階の自覚症状や、予防法についても解説したので、ぜひ参考にしてみてください。

インプラント周囲炎とは?

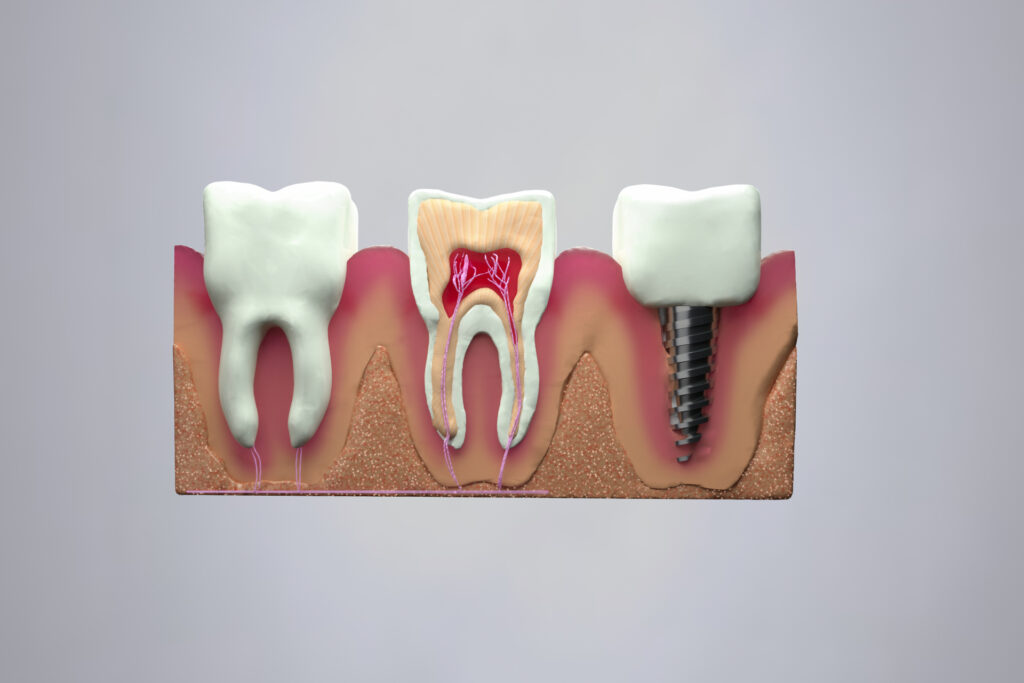

インプラント周囲炎とは、インプラントの周りの歯肉が歯周病菌に感染し、炎症を起こした状態のことです。

お口の中の衛生状態が悪くなると、歯肉とインプラントの間に細菌が侵入します。

さらに細菌が増殖すると、歯肉などの周辺組織を破壊するだけでなく、インプラントを固定する骨まで溶かしてしまいます。

インプラント周囲炎は急速に進行するため、気づいた頃には重症化しているケースも珍しくありません。

初期の炎症では痛みなどの自覚症状が少ないことが特徴であり、注意が必要な病気です。

インプラント周囲炎の症状は?

自覚症状のわかりにくいインプラント周囲炎は、「気づいたときには進行していた…」という事例がとても多いです。

しかし、インプラント周囲炎の「サイン」を見逃さず早期発見ができれば、治療は軽度で済みます。

こちらでは、インプラント周囲炎の症状を4段階でご紹介します。

歯肉の腫れや出血

インプラント周囲炎の初期段階では、歯肉の腫れや出血がみられます。

歯磨きをした際や、腫れている箇所を指で押すと、歯肉から出血しやすい状態です。

この段階ではインプラントの周りの粘膜だけに炎症が起こっているため、「インプラント周囲粘膜炎」と呼ばれることもあります。

はっきりとした痛みの感覚はありませんが、歯肉の腫れや出血が生じている場合、炎症が起きている可能性が非常に高いです。

膿が出る

炎症が進むと、出血だけでなく、歯肉から膿が出るようになります。

インプラントと歯肉の間に歯周ポケットが形成されると、細菌が増殖しやすくなり、炎症が悪化します。

そして炎症が歯周ポケットの深い場所まで及ぶと、インプラントを固定している骨まで溶かしはじめるのです。

膿が出るのは、骨を含む周辺組織の破壊が活発化している証だといえます。

膿が出るほか、インプラントの違和感や痛みといった症状もみられます。

歯肉が下がる

インプラント周囲炎が進行すると、次第に歯肉が下がってきます。

内部では炎症によって歯肉や顎の骨が破壊される一方、表面的には、歯周ポケットがさらに広がります。

そのため、本来は歯肉に隠れているはずのインプラントが露出したり、歯が長くなったように見えるのです。

ぐらつきがある

さらに炎症の症状が進んだ場合、最終的にはインプラントのぐらつきが生じます。

これはインプラントと結合していた骨が溶けて、支えられなくなることが原因です。

インプラントのぐらつきは、初めはわずかなものですが、そのまま放置すれば抜け落ちる可能性もあります。

インプラント周囲炎を引き起こす原因は?

インプラント周囲炎になる原因は、実はお口の中の衛生状態だけが理由ではありません。

ここからは、インプラント周囲炎を引き起こす原因を5つご紹介します。

メンテナンスができていない

インプラント周囲炎を引き起こす原因として、メンテナンス不足が挙げられます。

細菌感染が原因で起こるインプラント周囲炎は、細菌のたまり場であるプラークを蓄積させないことが大切です。

そのため、自宅でのセルフケアだけでなく、歯科医院での定期的なメンテナンスが欠かせません。

インプラント治療後、歯科医院でのメンテナンスを一度もしていないというのは、もってのほかです。

糖尿病がある

糖尿病がある場合、インプラント周囲炎を発症しやすいといえます。

血糖値が慢性的に高くなる糖尿病は、免疫力が落ちるため、細菌に感染する可能性が高くなります。

糖尿病がありインプラント治療をした場合は、傷口の回復やインプラントと骨の結合に影響を及ぼす恐れがあるため、血糖値のコントロールに注意が必要です。

喫煙している

喫煙は、インプラント周囲炎を引き起こす大きなリスク要因です。

ニコチンや一酸化炭素といったタバコに含まれる有害物質は、血管の収縮や血液の酸素運搬を阻害し、免疫力を低下させる作用があります。

インプラントが入った歯肉に栄養や酸素が行き届かなくなれば、炎症を引き起こす可能性を高めてしまいます。

場合によっては、禁煙外来を受診することも一案でしょう。

歯ぎしりや食いしばりがある

歯ぎしりや食いしばりによってインプラントに過度な力がかかると、インプラント歯周炎を進行させる恐れがあります。

激しい歯ぎしりや食いしばりの癖がある方は、就寝時にマウスピースを付けるといった対策をするのも有効です。

ほかの歯が歯周病になっている

インプラント周囲炎は、いわばインプラントの歯周病です。

そのため、ほかの歯が歯周病になっている場合、インプラントを埋入した部分も細菌感染のリスクが高くなるといえます。

歯周病菌が増殖した状態でインプラント治療を受けないよう、治療前にしっかりと歯周病を完治させる必要があります。

以前、歯周病になったことがある方は、あらかじめ歯科医師に相談しましょう。

インプラント周囲炎を予防する方法は?

治療が難しいといわれるインプラント周囲炎は、予防することが非常に大事です!

インプラント周囲炎にならないための対策を、3つ確認していきましょう。

セルフケアの質を高める

インプラント周囲炎を予防するためには、自宅での丁寧なブラッシングなど、セルフケアの質を高めることが重要です。

インプラント治療をした後は、お口の中を清潔に保つことが求められます。

「先が細いタイプの歯ブラシを使う」「歯と歯肉のすき間を意識して磨く」など、正しいブラッシングを覚えて毎日のケアの質を向上しましょう。

また、インプラントは人口歯の形状によって、適切なケア用品やブラッシングの方法が異なります。

歯科医師からアドバイスを受け、セルフケアに活かすのもおすすめです。

歯科医院でメンテナンスを受ける

インプラント治療後は、歯科医院で定期的にメンテナンスを受けることが必須です。

歯科医院での定期メンテナンスでは、溜まってしまった汚れの除去や、レントゲン検査によって目視で確認できない顎の骨の状態のチェックなど、インプラント周囲炎を効率的に予防できます。

万が一、トラブルの予兆があっても、早期発見ができるので安心です。

生活習慣を改善する

インプラント周囲炎を引き起こす要因は、お口の中の衛生状態だけでなく、全身状態にも大きく関わるものです。

そのため、生活習慣を改善することも必要だといえます。

喫煙や過度な飲酒、ストレスの多い生活は、インプラント周囲炎の発症リスクを高めてしまいます。

糖尿病などの持病がある方は、内科の主治医の指示のもと病気の管理を徹底し、健康的な生活を心がけることも、インプラント周囲炎の予防に有効です。

当院では『日本口腔インプラント学会専修医』が治療を担当いたします!

インプラント周囲炎は、感染すると完治するのが困難で厄介な病気です。

「インプラントを入れたら終わり」ではなく、「次はメンテナンス期に移行する」という理解のもと、しっかりとセルフケアやメンテナンスを行うことが大切です。

せっかくインプラントを入れたのであれば、インプラント周囲炎を防いで、長く快適にインプラントを使い続けたいですよね。

治療後の定期メンテナンスなど、インプラント治療は歯科医院に長期的に通うことが求められます。

そのため、歯科医院は慎重に選ぶことが必要です。

秋葉原総合歯科クリニックでは、『日本口腔インプラント学会専修医』が治療を担当しております。

インプラントの世界3大メーカーを導入している当院では、患者様に合わせた幅広いインプラント治療のご提供が可能です。

負担や痛みを最小限に抑えた治療はもちろん、難症例にも対応しております。

「インプラントをするか迷っている」という方は、ぜひお気軽に秋葉原総合歯科クリニックまでご相談ください!